最大代表性:呼籲包容性數據報告

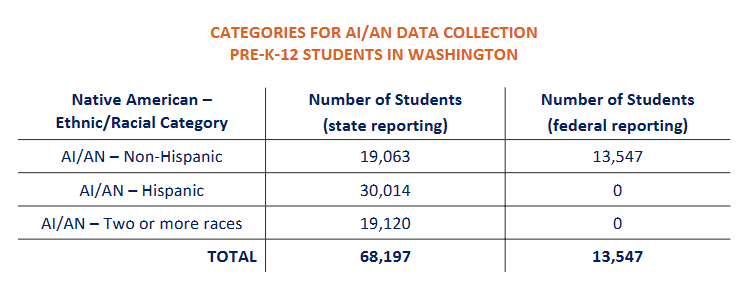

去年,華盛頓 STEM 加入了一場圍繞數據的新對話:這場對話將有助於發現超過 50,000 名華盛頓學生在聯邦記錄和州報告中被低估。更具體地說,我們談論的是那些被認定為美洲印第安人或阿拉斯加原住民 (AI/AN) 和其他種族或族裔的學生,但其原住民身份在州記錄中未被承認。發生這種情況是因為目前的聯邦和州人口統計報告做法要求學生僅識別為一個民族或種族群體。結果,學校失去了支持原住民教育的聯邦資金。

多年來,原住民教育倡導者一直在推動替代數據報告做法,例如“最大代表性”,允許學生在學校人口統計報告中聲明所有部落歸屬以及民族和種族身份。

「從本質上講,這是關於公平的,」說 侯珊珊,一位教育研究員和華盛頓 STEM 社區合作夥伴研究員,也在研究台灣故鄉的原住民土地運動。

“最大代表性的目標不僅僅是正確計算學生人數,而是透過高品質數據來支持學生的需求和學術目標。”

侯與公共教育總監辦公室 (OSPI) 原住民教育辦公室 (ONE) 合作,與全州原住民教育領導人進行了一系列對話,探討數據報告如何影響他們的社區。侯在最近的一次談話中分享了從這些對話中學到的經驗教訓 發表有關最大表示的知識論文.

資料處理如何消除文化認同

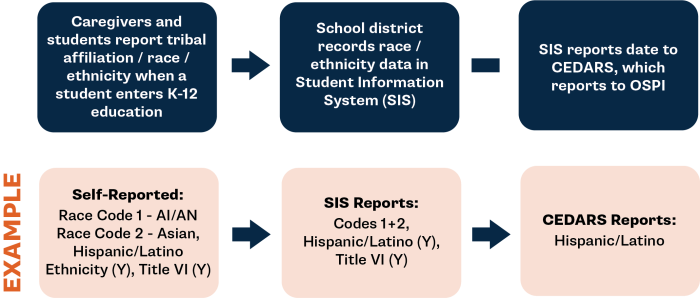

它從一個表格開始。當學生入學時,他們或他們的監護人會填寫有關學生人口統計資料的文件。這是在地區層級記錄的,其中種族和部落歸屬資料被分成多個組成部分,並發送到州級資料倉儲,然後準備用於聯邦報告。

這就是原住民學生低估的機制發揮作用的地方:那些被認定為多個部落歸屬、民族或種族的學生在聯邦表格上僅記錄為一種民族或種族類別。結果是,超過 50,000 名多種族原住民學生從華盛頓州的原住民學生人數中剔除(見上圖),而且他們的學校從未獲得專門用於支持原住民學生的額外聯邦資金。

「這個問題時不時就會出現,『好吧,如果你專注於這個群體,那麼其他群體會發生什麼?』答案通常是,如果你關注最邊緣化的學生,每個人都會有更好的體驗。”

-博士。肯尼斯·奧爾登

資料主權之旅

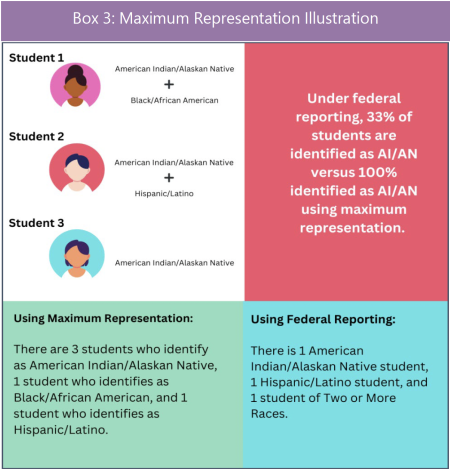

最大代表性與目前聯邦報告方法的不同之處在於,它將學生的原住民和種族身份的每個組成部分都計入人口總數而不是學生人口總數。這是原住民教育倡議者推動更多參與如何收集、編譯和與原住民社區共享數據的努力的一部分。這樣的 “數據主權” 是部落國家控制其數據或選擇退出聯邦和州授權的數據項目的權利,並且它超出了學生入學的範圍。

學區擁有部落政府感興趣的大量學生訊息,包括獎勵、出席和紀律記錄;體育活動參與;和標準化考試成績。

沒有人比亞基馬縣瓦帕托學區評估和數據總監肯尼斯·奧爾登 (Kenneth Olden) 博士更了解這一點。在與侯的討論中,奧爾登博士回憶起與一所學校合作的情況,該學校似乎沒有對原住民學生進行紀律處分的記錄。他最終發現這些記錄是存在的——只是沒有被數位化。將數據數位化並應用最大代表性後,他深入了解了原住民缺勤情況 – 不良畢業結果的指標。 他還能夠將黑人學生的記錄數位化。

奧爾登博士說:「這個問題時不時就會出現,『好吧,如果你專注於這個群體,那麼其他群體會發生什麼事?’答案通常是,如果你關注最邊緣化的學生,每個人都會有更好的體驗。”

我們從哪裡來,要去哪裡

原住民學生計數不足是美國教育體系中長期殖民主義歷史的一部分——從 寄宿學校, 給社工 綁架原住民兒童,政府努力將美洲原住民重新安置到城市,以及 刪除保留 1950世紀1960年代。這段歷史與原住民的倡導和抵抗交織在一起,這導致了 XNUMX 世紀 XNUMX 年代為原住民教育設立聯邦資金。

這一切都促成了目前的情況,超過 90% 的原住民學生就讀公立學校,但許多原住民家庭卻不願透露孩子的原住民身分。

教授聯邦印第安人法律和部落治理的大學講師珍妮·塞爾帕(Jenny Serpa) 告訴侯,一些部落家庭表示,當他們的學生認定自己是原住民時,他們經常會被要求填寫更多表格,最終會收到更多學校通訊。塞爾帕說:“雖然這些可能是為了吸引學生和家庭,但一些家長報告說,這些活動讓人不知所措。”

她補充說:「認同部落也會導致學生遭受微侵犯或被要求在學校代表部落的聲音。這些糟糕的經歷導致家長選擇隱瞞學生的身份,這樣他們就不會受到不好的對待。”

後續步驟:改善部落協商

如果不傾聽部落國家和社區的意見,就不可能豐富本土教育。 ONE 的 Mona Halcomb 博士與 Hou 分享了這一點 最近的立法 為部落國家和學區之間就影響原住民學生的問題制定協商流程指南,包括準確識別原住民學生以及與聯邦認可的部落共享學區級數據。

最大表示知識論文 提供有關部落協商過程的更多詳細資訊以及為地區和州各級教育管理人員提供的資源。其中包括:改善數據報告、處理分類數據以及製定實施最大代表性的政策。

隨著許多國家利益相關者與原住民教育領導人一起倡導最大代表性,侯滿懷希望:「我很高興看到這將如何帶來合作、政策和聯盟,優先考慮文化上維持原住民教育和原住戶學生的福祉。”